Mit Kreuzen und Drehen zur Spitze

22. Mai 2024 | WLZ 115 | Autorin: Stefanie Schadler

Spitze selbst herzustellen, ist ein altes Handwerk, das in Friedberg seit fast 20 Jahren von einer Frauengruppe als Hobby betrieben wird. Zunehmend finden auch moderne Elemente in den vorwiegend dekorativen Kreationen Anwendung.

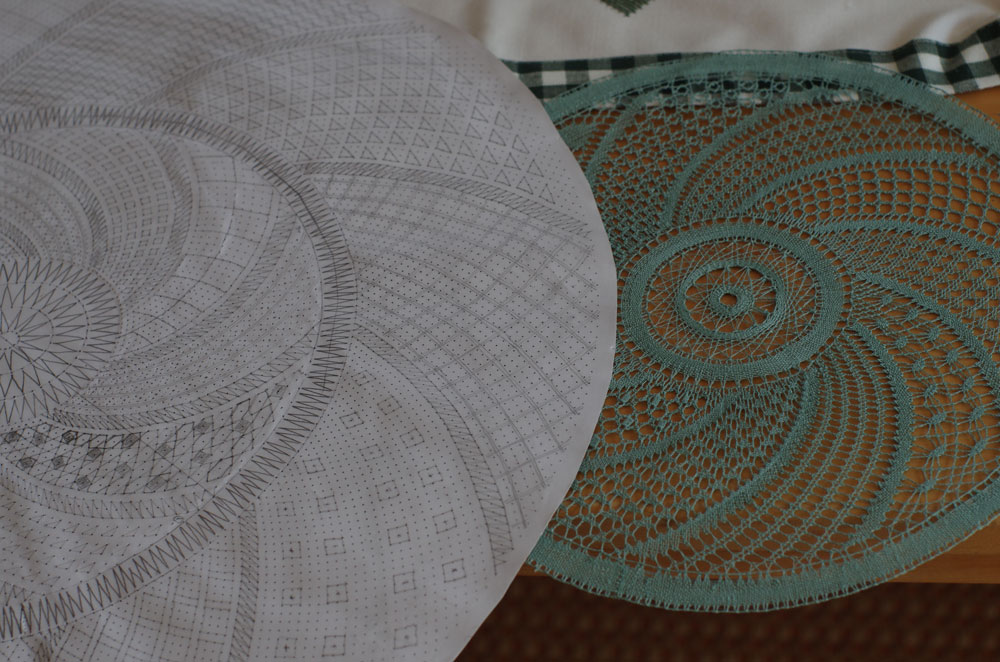

Vorlage und fertige Spitze.

Fotos © Stefanie Schadler

Spitze wiederbeleben

Klöppeln ist eine Handarbeitstechnik, die vermutlich im 16. Jahrhundert in Italien entstanden ist und über Bergarbeiter, die ins Erzgebirge gezogen sind, in Europa verbreitet wurde. Es wird vermutet, dass die Klöppelspitzen ursprünglich dazu verwendet wurden, den Rändern von Kleidungsstücken eine feste und zugleich dekorative Kante zu geben. Anfang des 20. Jahrhunderts hat das Klöppeln an Bedeutung verloren, als die Maschinenspitze der Handspitze den Rang abgetreten hat. Mittlerweile wird Klöppeln als altes Handwerk im Hobbybereich wiederbelebt.

So zum Beispiel in Friedberg, wo eine Klöppelgruppe von Brigitta Lechner organisiert wird. Initiiert wurde sie von Adolfine Michäler, der es laut Lechner eine Herzensangelegenheit war, dass diese Technik nicht verloren geht. Emma de Ro, eine Grazerin, die lange Zeit in Belgien gelebt hat, hat damals den Kurs in Friedberg geleitet, weshalb auf einem Flachkissen geklöppelt wird, was typisch niederländisch sei. In Russland oder im Erzgebirge werde hingegen vorwiegend auf der Rolle geklöppelt. Über de Ro hat Lechner im weiteren Verlauf auch die Kursleiterausbildung in St. Martin absolviert.

Im Gasthaus Groller am Friedberger Hauptplatz wird jeden zweiten Freitag im Monat geklöppelt. Lechner bereitet dazu die Unterlagen vor und schreibt und gestaltet die Klöppelbriefe. Die weiteste Anreise hat eine Teilnehmerin aus Bad Blumau. Einige der Teilnehmerinnen seien berufstätig, die meisten in Pension. Zurzeit gebe es zwei Anfängerinnen in der Runde und auch Kinder schließen sich der Gruppe immer wieder an. Im kommenden Jahr feiert die Gruppe ihr 20-jähriges Bestehen.

Modernes mit alter Technik

Die Grundlage für das Klöppeln bildet der Klöppelbrief. Er dient als Mustervorlage und ist die Zeichnung, auf der geklöppelt wird. Zum Klöppelbrief zählen weiters Fadenzeichnungen und eine technische Zeichnung z. B. für den Halb-, Ganz- und Leinenschlag. Das Garn ist auf Klöppeln – spindelförmigen, meist aus Holz gefertigten „Spulen“ – aufgewickelt. Mittels des Kreuzens und Drehens der Fäden könne man alles machen, ähnlich dem Weben, so Lechner. Zusätzlich könne man Perlen einarbeiten oder die fertige Spitze in eine Form einspannen, damit sie besser halte.

Man versucht heute, die Spitze ins 21. Jahrhundert zu transferieren, und macht zum Beispiel räumliche Arbeiten und arbeitet mit anderen Materialien wie Draht oder zum Thema „alte Spitze neu“. Dazu werden alte Spitzendecken zerschnitten, Elemente herausgenommen und rundherum geklöppelt. Vor allem Dekorationen wie Blumen, Schmetterlinge oder Engel zu Weihnachten sind beliebt. Lechner hat aber auch schon eine Krippe geklöppelt.

Die Handklöppelspitzen waren früher ein Symbol für den Klassenunterschied: Nur die Adelshäuser und die Kirche durften die besonders feinen Spitzen tragen. Erst später wurde den Bürgern erlaubt, ebenfalls Spitze zu tragen, jedoch nur jene aus dickem Leinengarn anstelle der feinen Baumwoll- und Seidengarne. Länderspezifisch haben sich im Lauf der Zeit unterschiedliche Spitzenarten entwickelt. Früher wurden Aufträge vergeben, wodurch sich eine ganze Familie mit dem Klöppeln ernähren konnte. Mittlerweile ist die Handspitze für den Handel unbezahlbar geworden.